歴史と御神徳の宝庫

蒲生八幡神社について

- 祭神 -

| 本社 | 仲哀天皇、応神天皇、神功皇后 |

|---|---|

| 摂社 | 四所宮、仁徳天皇、宇治皇子、宇礼姫、九礼姫 |

| 末社 | 武内社(高良神)天社地社、早風社、十八神社、善神王社 |

蒲生八幡神社の祭礼日

| 歳旦祭 | 一月一日 | 午前七時執行 |

|---|---|---|

| 祈年祭 | 二月十七日 | 午前十時執行 |

| 春季皇霊祭 | 三月二十一日 | 午前十時執行 |

| 夏越祭(六月灯) | 七月三十一日 | 午後六時執行 |

| 秋季皇霊祭 | 九月二十三日 | 午前十時執行 |

| 例祭(ほぜ) | 十月十九日 | 午前十時執行 |

| 新嘗祭 | 十一月二十三日 | 午前十時執行 |

| 除夜祭(大祓) | 十二月三十一日 | 午後五時執行 |

蒲生八幡神社の由緒

当社は、保安四年(西暦1123年・平安末期)鳥羽天皇の御宇時の蒲生院総領職であった蒲生上総介舜清【かもうかずさのすけちかきよ】が、豊前國宇佐八幡宮を勤請して、現在の地に創建せしものなりと云ふ。

爾来、今日に至るまで、蒲生家及び島津藩主とも当社を深く敬齋し、特に、島津義弘公は社殿を再興し、新たに華表を建て、正八幡若宮の額を掲げ、大刀、甲冑、宝器を寄進するなどしたので、御神威弥益々に増せりと云ふ。

かく、歴代藩主を初め藩民の崇敬弥厚く、祭祀も厳かにとりおこなわれて来たが、廃藩置県以後は、闔郷の宗廟として、また、あまねく郷民の心の寄り処として限りない信仰を集めて来た。故に、明治六年五月郷社に列せられ、更に、大正五年五月十九日県社に昇格した。

御祭神の御神徳

商工の神、学問・芸術の神

応神天皇は、御在世中農耕を奨励し、百済(韓國)から裁縫の術を伝え、また、呉國(中国)から織工を召して機械紡績の道を開き、さらに、学者を招き典籍を伝えて我國の文化の基を築くなど数々の御偉業を残されたので、殖産興業の祖神として、また、学問芸術の祖神として崇められている。

自立自興の神、安産の神

神功皇后と応神天皇とは御母子であるので、古から母子神としての信仰が盛んで、その限りない慈しみのゆえに我が子に正しく強い心を合わせ持つようにと教え育てられた。神功皇后は三韓征伐ののち、福岡の宇美で応神天皇をうみ給ふ。そのためお産の神、安産の神として著しい信仰がある。

久遠の歴史を語る秘宝たち

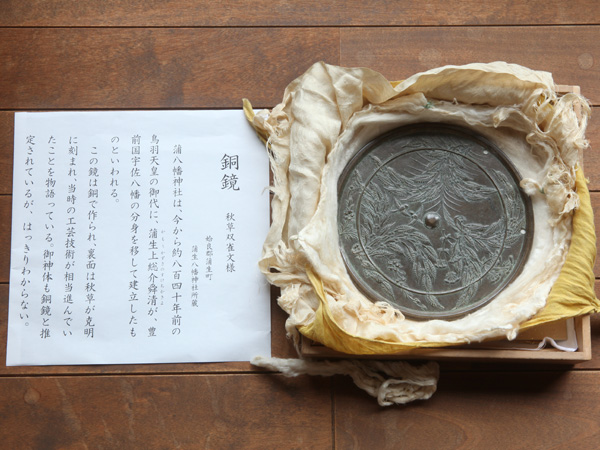

- 国宝 銅鏡 -

蒲生八幡神社には、国指定有形文化財の「秋草雙雀文様一面の銅鏡」の他に、117面に及ぶ銅鏡が保有されており、その数は県内の神社の中でも最多を誇るものです。まさに創建800有余年の歴史にふさわしい、秘宝のメッカといえましょう。

日本一の巨樹「大クス」

社殿に向かって左側にそそりたち、葉緑こく枝は直径数十米に渡って大空に広がっている。

- 大正十一年三月八日、再昭和二十七年三月二十九日、特別天然記念物に指定される。

- 昭和六十三年度環境庁が初めて実施した巨樹巨木調査で日本一の巨樹と認定される。

- 根回り三十三米、幹回り二十四・二米、樹高三十米、樹齢一六〇〇年以上空洞八畳敷、名実共に日本一と認定せられてより連日見に参る人々が日本全国から激増し其の雄大な姿に驚嘆し、かつ畏敬の念一入の様子である。

交通アクセス

神社までの所要時間

- 鹿児島空港から約20分 (九州自動車道、姶良IC下車)

- JR鹿児島中央駅から約40分 (九州自動車道、姶良IC下車)

〒899-5302

鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2259-1

TEL0995-52-8400

FAX0995-52-8464

800有余年の歴史を誇る蒲生八幡神社と御神木

境内のご案内

- 社殿 -

この地の豪族であった蒲生氏の初代当主・蒲生上総介舜清【かもうかずさのすけちかきよ】が保安4年(西暦1123年)に宇佐八幡宮から勧請して建立した。蒲生上総介舜清の母は宇佐八幡宮の宮司家の出身であった。

戦国時代、島津氏との激しい戦いの末に蒲生氏は敗れて島津氏の軍門に下り、弘治3年(西暦1557年)退去させられた。その後、島津義弘により社殿を再興、元和4年(西暦1618年)12月に鳥居と額を奉建し、昭和60年(西暦1985年)、台風の被害により社殿は大破し、現在の社殿はその後再建したものである。

また、台風被害の翌年、八幡神社から「蒲生八幡神社」へ改名した。

- 鳥居 -

- 参道 -

- 駐車場 -

お車でお越しの方は、そのまま車で鳥居をくぐっていただき参道を進んでいただくと、社務所の奥に駐車場がございますので、どうぞご利用ください。

車椅子の方もご参拝いただけるよう駐車場から社殿まで舗装道をご用意いたしておりますので、そのまま車椅子で社殿にお入りいただく事が出来ます。車椅子をご利用の方も、どうぞご心配なくお参りください。

社務所のご案内

社務所では、様々なご利益のあるお札・お守り・絵馬などを授与しております。

参拝の際には、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

各種お守り